遺留分額を負担する者が複数いる場合

弁護士による相続対策遺留分侵害額請求

受遺者又は受贈者の負担額 | 民法1047条

遺留分を侵害する者が複数いる場合、遺留分権利者は誰にいくら請求することができるのでしょうか?

1 遺留分侵害額を請求する相手

遺留分侵害額請求の相手は民法1046条1項で「受遺者」と「受贈者」と定められています。

「受遺者」とは遺言によって財産をもらった人のことで、「〇〇町にある土地を相続させる」のように特定財産についての指定や「全財産の半分を相続させる」のように割合を指定する場合も含みます。

「受贈者」とは生前贈与により財産をもらった人のことです。

相続人以外の者に対する贈与については相続開始前の1年間、相続人に対する贈与のうち特別受益にあたるものについては相続開始前10年間に行ったものに限られますが、贈与当事者双方が『遺留分権利者に損害を加えることを知って』贈与をした場合は期間の制限なく対象となります(民法1044条1項3項)。

2 複数いる場合の負担の順序と負担の上限

(1)負担の順序

遺留分を負担すべき者が複数いる場合については、民法1047条1項が以下のように規律しています。

- 受遺者と受贈者があるときは、受遺者が先に負担する(1号)

- 受遺者が複数あるとき又は受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する(2号)

- 受贈者が複数あるときは、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する(3号)

(2)負担額の上限

受遺者及び受贈者はもらった目的物の価額を限度として侵害額を負担することになります(1047条1項柱書)

また自身も共同相続人である場合には、遺贈又は贈与の目的の価額から自らの遺留分の額を控除した額を限度として責任を負います(同条項柱書の3つ目の括弧書)。

遺贈等の全額が遺留分侵害額請求の対象となるとすると当該受遺者の遺留分が侵害される可能性が生じ、このような結果は遺留分制度の趣旨に反すると考えられるからです(最高裁平成10年2月26日)。

3 具体例

では具体例を見ながら解説していきます。

(1)遺贈と生前贈与がある場合(1項1号)

・まず、ABCの各遺留分額を求めます。基礎財産に各相続人の個別的遺留分をかけ合わせます。個別的遺留分は総体的遺留分に法定相続分を乗じたものです。

6000万円×1/2×1/3=1000万円

・他にAが得た財産や債務がない場合、Aの遺留分侵害額は1000万円です。受遺者と受贈者がいる場合、まずは受遺者、次いで受贈者の順です。この順序は法律で決められており変えることができません。

・そこでAはCに侵害額請求をしますが、Cは遺贈目的物から自己の遺留分額を控除した額(1500万円-1000万円=500万円)を超えて負担する必要はありません。

・結果、AはCに500万円を、残りの500万円はBに請求することができます。

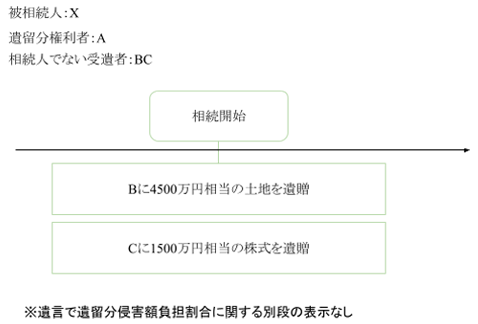

(2)複数の遺贈がある場合又は同時に複数の贈与があった場合(1項2号)

※遺言で遺留分侵害額負担割合に関する別段の表示なし

・Aの遺留分侵害額を1000万円とします。

・複数の遺贈がある場合は、原則として、受遺者全員を相手方にし、遺贈の目的の価額に応じて按分した遺留分侵害額請求を行うことになります。ただし被相続人がこれとは異なる負担割合を遺言にて表示した場合は、それに従います(1項2号但書)。

B:1000万円×4500万円/(4500万円+1500万円)=750万円

C:1000万円×1500万円/(4500万円+1500万円)=250万円

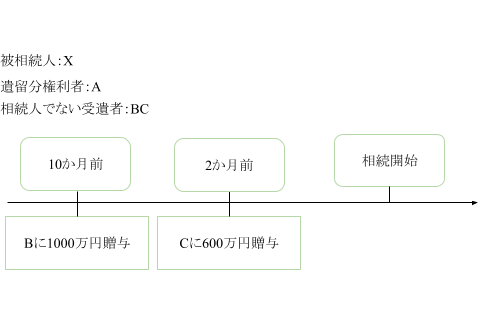

(3)複数の贈与がある場合(3号)

・Aの遺留分侵害額を1000万円とします。

・生前贈与が複数ある場合では、まず「後の贈与」、つまり時間的に新しい贈与の受贈者が侵害額を負担します。それでもまだ侵害額の満足が得られない場合は、次いで新しい贈与というように順次遡って各受贈者が侵害額を負担します。この順序は法律で決められており、遺言等によって変更することはできません。

まずC:600万円

次にB:400万円

・贈与の先後は契約の成立した時点を基準にして判断します。契約の履行期ではありません。

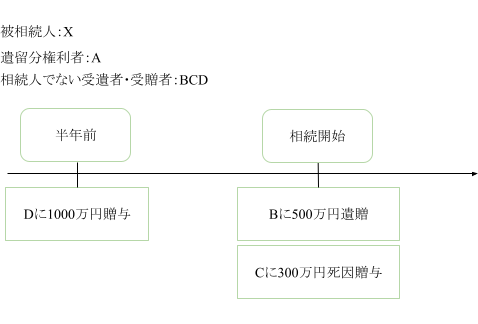

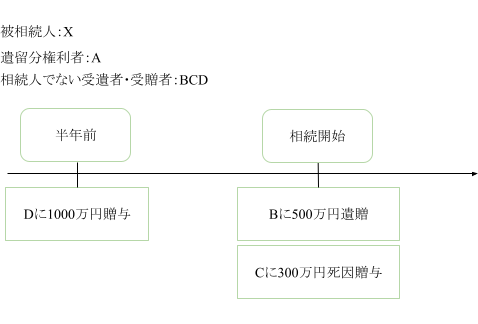

(4)生前贈与、遺贈、死因贈与があった場合

・Aの遺留分侵害額を1000万円とします。

・遺贈と生前贈与が併存する場合には(1)のとおり「遺贈→生前贈与」の順で負担することになります。ここに死因贈与が加わった場合の対応については今回改正民法では見送られましたが、死因贈与は「贈与」であるものの、通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与として扱うという判例が参考になります(東京高判平成12年3月8日)。つまり「遺贈→死因贈与→生前贈与」という順序です。

・この判例に従えば、まずBが500万円、次にCが300万円、そして最後にDが200万円を負担するということになります。

(5)受遺者・受贈者が相続債務を弁済した場合(3項)

被相続人:X

相続人:2人の子AB

・Xは全財産(2000万円)をBに相続させると遺言し、死去

・Xには借金(800万円)があった

・相続開始後、BがXの借金全額を弁済した

・まずAの遺留分額です。相続債務は遺留分算定の基礎財産から控除されます。

(2000万円-800万円)×1/2×1/2=300万円

・Aの遺留分侵害額は上記遺留分額に承継した相続債務を加えます。

300万円+800万円×1/2=700万円

・受遺者又は受贈者が遺留分権利者の承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務額の限度で、遺留分権利者に対する債務を消滅させることができます(1047条3項)。上記例であれば、700万円を請求してきたAに対してBは400万円については消滅していると主張できることになります。

・Bは相殺(505条1項)ができるのだから当然とも思われますが、相続債務の弁済期前に支払ったBは弁済期まで相殺できないという制約があり、また、Bが現実に支払うのではなく免責的債務引受をした場合にはAへの求償権は発生しておらず相殺では対応できないという不都合から、今回改正法で新しく導入された規定です。

(6)無資力者がいる場合(4項)

一部の受遺者・受贈者が無資力であるため、遺留分権利者が遺留分の満足を受けられない場合でも後順位の受遺者・受贈者に対して支払請求をすることはできません(1047条4項)。